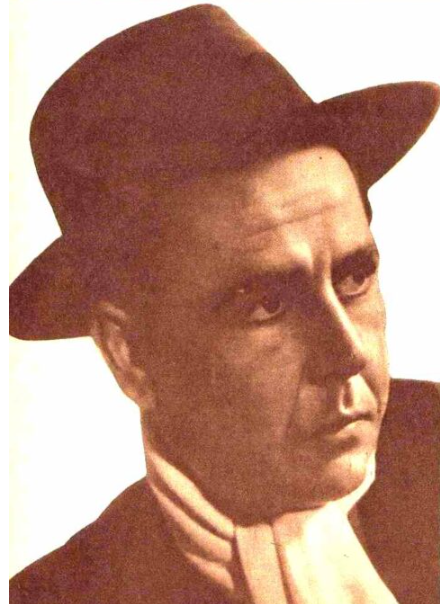

La enorme figura de Buenaventura Luna nos abraza en poesía este 29 de julio 2025 cuando se cumplen 70 años de su muerte, esa poesía que sigue encendiendo los corazones y haciendo vibrar las almas de los argentinos.

Para los que no tenemos la academia suficiente para analizar la poesía de BL, nos queda la sensibilidad y el espíritu, porque leerlo, escucharlo, sentirlo, es algo que le puede mover las fibras más íntimas a cualquiera.

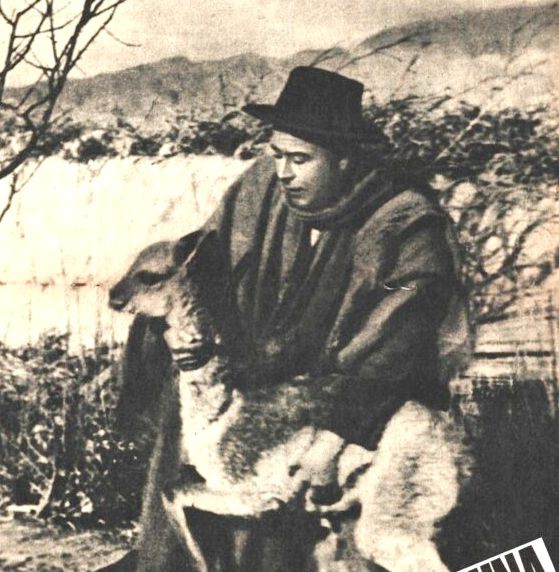

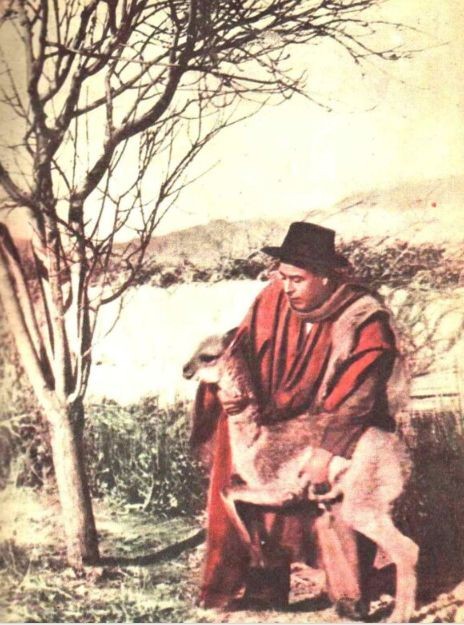

En la década del ’60, Julio Ares escribió que Buenaventura, Eusebio Dojorti su nombre real, “es el poeta de lo folclórico, nutrido de las tradiciones más originales de su tierra, en las antiguas costumbres de los pueblos huarpes y en el andar épico de los arrieros y baqueanos de la alta montaña”.

Destacó que el poeta jachallero conocía el secreto de la tierra y del hombre de su región, “con el instinto certero de los rastreadores, y adquirió esa sabiduría en el peligro compartido con sus paisanos, en las cuchillas heladas o en la cresta impresionante de las nieves eternas de la cordillera”.

Buenaventura expresó todo ese tránsito interior “y esa raíz auténtica con el verso sencillo y exacto de los viejos payadores. Su obra fue, sin embargo, múltiple, volcada desde su corazón como un mensaje a sus paisanos cuando expresó las emociones y dio voz al silencio de los hombres nacidos en su mismo paisaje; o más soterrada cuando cantó el amor de alguna moza huidiza”.

También le preocupaban los problemas metafísicos, donde era tema frecuente la incógnita de la muerte. “Folclorista, poeta, periodista, combatiente, difundió las costumbres de un viejo San Juan, sus tradiciones y sus paisajes, con un conjunto folclórico que hizo famosa su voz personal en audiciones de jerarquía o a través de innumerables discos”, destacó Ares.

Carlos Semorile, nieto de Olga Maestre y de Eusebio Dojorti, es recopilador de la obra de Buenaventura Luna a través de los libros «Olga y Eusebio, papeles resguardados al rescoldo del amor» (2006), «La Vida y la Libertad» (2007) y «El Canto Perdido y Los Manseros del Tulum» (2008).

También es productor de los compactos «Buenaventura Luna, El Canto Perdido» (2008), «Zamba del Gaucho» (2009) y «Coplitas del Gaucho Pobre» (2009). Es autor, junto con José Casas y Cristian Mallea, del libro “Huaco, la tierra que yo más amo” (De La Montaña, 2018).

En su blog resume el camino de Eusebio de Jesús Dojorti.

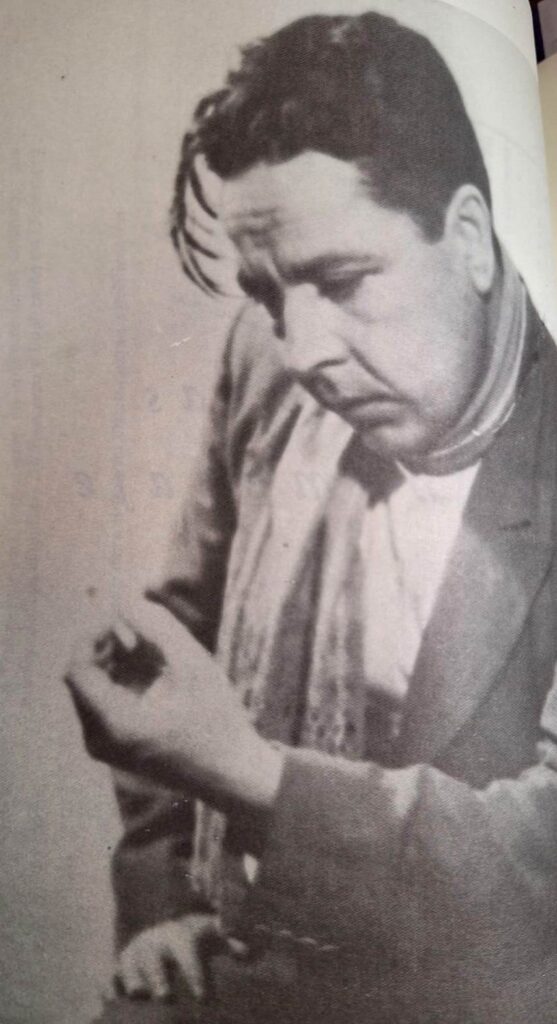

“Fue un destacado folklorista sanjuanino nacido en 1906 en Huaco y fallecido en 1955 en la ciudad de Buenos Aires. Pese a que éste es su perfil más conocido, su trayectoria pública tuvo muchas otras facetas: fue militante político, periodista, escritor costumbrista; creador, director y productor artístico de grupos de música nativa; libretista y animador de sus propios programas radiales; poeta, músico, letrista y recitador”.

Semorile agregó que en cada una de estas áreas “puede rastrearse una rabiosa piedad política por el semejante, por el hombre y la mujer humildes del país argentino, por la Justicia Social”.

Su obra toda muestra “su infatigable laborar en el ámbito de la Cultura Popular: una reflexión que puede enmarcarse dentro del Pensamiento Nacional pero también, y a la vez, un pensamiento propio. Un Pensamiento Dojortiano”.

Destacado en Buenos Aires

En junio de 1961 la Revista Folklore sacaba en Buenos Aires su primer número, y en enero 1962 publicó la primera nota bajo el título: “Buenaventura Luna, coplero y andariego”.

“Buenaventura Luna iba sembrando coplas, era un coplero de ley, y en el difícil arte poético de las coplas iba de paso dejando también su experiencia, sobre todo la experiencia sentimental que le hizo decir una vez:

Qué linda cosa el querer

quién me pudiera volver

aquella dicha perdida

nada hay más bello en la vida

que el mirar de una mujer”.

La crónica contaba que llegó a Buenos Aires y comenzó con su Tropilla de Huachi Pampa, “pero sin preocuparse por alcanzar la fama, vino a decir sus cosas nada más, pero las dijo tan bien que hasta hoy no puede señalarse otro impacto en la emoción popular como la que le proporcionaba la voz cansina, pero con sobria energía criolla, de Buenaventura Luna”.

Su libro predilecto era el Martín Fierro y el espíritu del gaucho se le metió a Buenaventura, de ahí quizás el tono sentencioso con que hablaba y ese equilibrio con que solía razonar en las conversaciones con amigos y aún en acaloradas discusiones.

“Entre sus más firmes amistades contó con la de Eduardo Falú, a quien ayudó en sus comienzos. Buenaventura lo incorporó a su corazón afectivo generoso luchó por su amigo y lo impuso destacando los valores que lo adornaban como gran guitarrista y como auténtica expresión de lo argentino”.

Después de una etapa con la Tropilla, se alejó de los micrófonos y volvió a su trajín andariego, para retornar después de algún tiempo a Buenos Aires con Los Manseros de Tulum.

“Una enfermedad que venía castigándole desde hacía mucho, hizo crisis en 1954 y lo llevó casi al borde de la muerte, pero se dejó tiempo para reaparecer.

Fue tal su amor a la vida que nunca tuvo temor a la muerte, la vio llegar y la aguardó con un poema al que tituló ‘Canto final’:

Aunque el dolor me anegue

No he de estallar en llanto

cuando la sombra llegue

le entregaré este canto.

Un análisis completo

Hebe Almeida de Gargiulo, junto a Elsa Esbry de Yanzi y Alda Frassinelli de Vera, escribieron el libro “Buenaventura Luna, su vida y su canto”, publicado en 2017 por la Biblioteca del Congreso de la Nación. En él analizaron la poética de BL en todas sus aristas y temáticas.

“Tarea ardua si la hay fue recopilar la obra poética del Buenaventura Luna dispersa en papeles sueltos, libretos para programas de radio, cartas a amigos y hasta alguna servilleta de algún bar.

Innumerables entrevistas a sus amigos, a los miembros de la familia, a quienes lo conocieron y compartieron andanzas, fueron jalonando nuestro trabajo que alternó las consultas bibliográficas y las investigaciones de campo”, señalaron las autoras.

Destacaron que la obra de Buenaventura registra una importante galería de figuras populares que proyectan hacia la poesía y el canto el ámbito rural del país, las costumbres, los trabajos y las diversiones de sus hombres relacionadas con el medio físico en el que les ha tocado vivir.

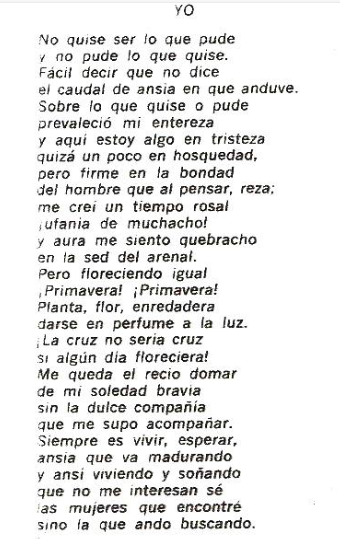

Siguiendo esta fuente, la producción de Buenaventura Luna puede dividirse en dos grandes grupos: poesía propiamente dicha y canciones. En las primeras se observa un tratamiento maduro, reposado, el estilo trabajado con esmero y el lenguaje con refinamiento.

“En las canciones hay mayor sencillez en la expresión que redunda en frescura y espontaneidad. Lo formal se sacrifica a veces por lo conceptual, el propio autor lo confiesa al decir:

‘Lo importante es hacer servir a las palabras para expresar un pensamiento o una verdad insobornable, y no deformar esa verdad o ese pensamiento sometiéndolo a la esclavitud de la armonía de las palabras versificadas’”.

Desplegando sus saberes de las herramientas de la poética, las autoras señalaron que la métrica de BL es variada, abundan los endecasílabos del soneto clásico el alejandrino que utiliza para construir su Canto a Jáchal “que bien podría llamarse himno”. O los panegíricos por su tono admirativo, también las combinaciones de heptasílabos y pentasílabos y las de octosílabos con tetrasílabos en estrofa de pie quebrado.

Pero el más reiterado de los metros es el octosílabo tradicional español enriquecido por el cancionero de su tierra cuyana.

“A veces el metro va marcando los distintos tonos de un poema. Es la primera parte de Canto a Jáchal se vale del solemne alejandrino apelando a cuantos puedan oírlo para que admiren su tierra, donde el latir de la vida es alegre, manso y bueno.

En cambio en la segunda, en la que está presente la Villa de Jáchal, su estirpe y señorío y el incomparable modo de vivir, la versificación se remansa mediante el empleo de versos decasílabos alternados a veces con dodecasílabos. Y en la apelación entusiasta al futuro de la tercera parte retoma nuevamente el alejandrino”.

Difícil resumir la tarea descomunal de las autoras en una sola crónica, ya que no descuidaron detalles.

“La poesía está saturada de color, luz y sonido. El poeta aprende de una experiencia auténtica y original, la realidad que hiere sus sentidos, y como un filtro impregnado de emoción la devuelve en imágenes estéticamente recreadas.

Llega como pocos autores al uso del color que se logra indistintamente con el empleo de verbos, adjetivos y sustantivos cargados de cromatismo”.

‘Entre las peñas que azulan las aguas del arroyito’, dijo en el poema Por los caminos de Huaco; en el poema A la noche expresó: ‘Noche de azules sombras’; y en el Canto al ombú (zamba), ‘tristeza que andando llega con los azules de la oración’.

Muchas otras expresiones como el negro de la muerte o la luz oro son su forma de saber decir.

La metáfora, la personificación, el diminutivo, el vocativo, junto al análisis de su léxico, los aspectos fonológicos, y sintácticos, fueron analizados en el libro mencionado. También los temas que le importan a Buenaventura como las creencias y fiestas, la chaya, los aromas y sabores, el paisaje, el valle, la montaña, el agua, los caminos, el gaucho, el baqueano, el indio.

Otro grande entre los grandes, Atahualpa Yupanqui, lo reverencia y despide:

Buenaventura Luna está en su tierra

Floreciendo en la nieve su copla de silencio.

…

Para la noche del resero

La luz profunda de su voz

Muchas lunas pasaron sobre las cordilleras

Sublimando el silencio donde duerme el poeta

A lo lejos el aire se puebla de tonadas

A los lejos, dialogan las guitarras secretas

¡Y una vidala errante, litúrgica y nocturna

Quiere nombrar tu nombre, Buenaventura Luna!